寨卡病毒

寨卡病毒(ZIKV)是1947年在烏干達寨卡森林的黃熱病監測過程中偶然在一只發熱獼猴身上發現的 [1],1952年在人血清中首次發現 [2][3]。ZIKV是黃病毒科黃病毒屬的一種蚊媒傳播的單鏈正鏈RNA病毒。它與登革病毒、黃熱病病毒和西尼羅病毒有關。ZIKV最初僅限于在非洲和東南亞的零星傳播,直到2007年在密克羅尼西亞聯邦雅普島暴發寨卡病毒病,人們才意識到該病毒正在向 [4]蔓延。

結構

成熟的寨卡病毒顆粒呈直徑約50nm的二十面體球體。其表面由一個包含180個膜蛋白(E)糖蛋白和兩個病毒編碼蛋白殼(C)和膜(M)蛋白的外殼組成,這些蛋白嵌入在雙層脂質膜中。使用冷凍電子顯微鏡,普渡大學的Richard Kuhn博士和Michael Rossmann博士領導的研究團隊發現寨卡病毒在結構上與其他已知黃病毒相似,除了膜蛋白上的一個區域。他們推測寨卡病毒可能利用這個糖蛋白區域來附著并進入人體細胞。

病毒基因組是一條約10.8 kb的正股單鏈RNA,包含在含有糖蛋白的脂質包膜中的核殼內。盡管帽子已經形成,但RNA缺少聚A尾。RNA由5'端和3'端未翻譯區(UTRs)組成,在兩者之間有一個大的開放閱讀框(ORF),編碼三個結構蛋白(E,C和PrM [膜蛋白前體])和七個非結構蛋白(NS1,NS2A,NS2B,NS3,NS4A,NS4B和NS5)。三個結構蛋白組裝成病毒顆粒。非結構蛋白參與病毒的復制和包裝,以及對宿主途徑的顛覆。

存在兩種主要的寨卡病毒譜系:非洲譜系分為東非和西非群,亞洲譜系發生在太平洋和南美洲。

疾病和癥狀

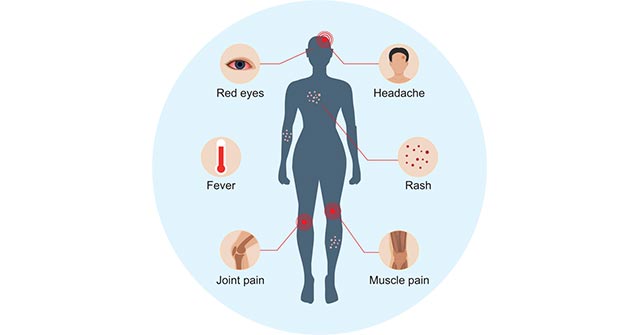

寨卡熱,簡稱寨卡,是由寨卡病毒引起的一種類似登革熱的傳染病。大多數感染者沒有癥狀。約20%的人會出現輕微癥狀,包括發熱、斑丘疹疹、頭痛、肌肉和關節疼痛、乏力、虛脫和結膜炎(紅眼),這些癥狀持續幾天到一周,可以通過支持性護理進行管理。通常,感染寨卡病毒的人不會惡化到需要住院。幾十年來,寨卡病毒極少引發致命病例。尚未有關寨卡感染引發出血熱的報道。病毒通常會在幾周內被清除,唯一的例外是精液,其中病毒會持續大約兩個月。

寨卡病毒感染是小頭畸形和神經疾病吉蘭-巴雷綜合癥(GBS)的原因。GBS是由免疫系統對外周神經系統的破壞引起的快速發作的肌無力,可以進一步發展為麻痹。它與2013年至2014年的寨卡病毒爆發在法屬波利尼西亞有關。

圖1. 寨卡病毒的疾病和癥狀

寨卡病毒疫情事件

在2007年之前,寨卡病毒的活動相對潛在,僅在赤道附近地區報告了零星的寨卡感染病例,包括非洲、美洲、亞洲和太平洋地區。因此,它并沒有引起人們的關注。

2007年,寨卡病毒從東南亞傳播到太平洋的雅浦島,導致了人類的首次大規模爆發。寨卡病毒再次在2013-2014年在法屬波利尼西亞引發了一次大規模的流行,2013年法屬波利尼西亞的輸入病例在2014年引發了新喀里多尼亞的爆發。在法屬波利尼西亞的2013-2014年爆發中,已經證實寨卡感染與吉蘭-巴雷綜合癥和新生兒小頭畸形病例有關。自從巴西在2015年5月報告了第一個確診病例以來,寨卡病毒已經傳播到了中美洲、南美洲以及加勒比地區的其他國家和地區,包括波多黎各和美屬維爾京群島。世界衛生組織(WHO)于2016年2月宣布寨卡病毒為“國際關注的公共衛生緊急事件”,并報告稱寨卡病毒已在33個國家傳播。緊急狀態于同年11月解除,但截至2017年3月,仍然有84個國家存在感染病例。寨卡在2017年最后一次在美國本土傳播。

傳播途徑

寨卡病毒有四種傳播途徑,包括通過蚊蟲叮咬、子宮內感染、性接觸和輸血。

● 蚊蟲叮咬

與其近親一樣,寨卡病毒主要通過感染的埃及伊蚊等蚊蟲傳播,其中包括非洲伊蚊、黃頭伊蚊、亨氏伊蚊和埃及伊蚊。此外,患者在感染的第一周內對蚊蟲具有傳染性,蚊蟲通過吸食其血液獲得病毒,然后通過叮咬將病毒傳遞給下一個人。這形成了一個蚊蟲-人類-蚊蟲的傳播循環。

● 子宮內感染

寨卡病毒也可以從患有的孕婦傳播給她的嬰兒。懷孕期間的寨卡病毒感染可能導致流產和嚴重的先天性缺陷,如小頭畸形,這是一種潛在致命的腦部先天畸形,特征是頭部異常小、腦損傷和發育延遲。因此,醫生通常建議首次出現寨卡熱癥狀的婦女至少推遲六個月懷孕,孕婦不要前往寨卡病毒流行地區。

● 性接觸

感染者可以通過性行為將寨卡病毒傳給性伴侶。與其他體液(如陰道分泌物、尿液和血液)相比,寨卡病毒在精液中持續時間較長。美國疾病控制與預防中心建議男性在首次出現寨卡熱癥狀后至少六個月在性行為中采取保護措施。(避免性行為可以消除通過性行為感染寨卡的風險。避孕套可以減少通過性行為感染寨卡的機會。)

● 輸血

寨卡病毒很少通過輸血傳播。據報道,巴西有寨卡病毒通過血小板輸血傳播的案例。考慮到采集血液的安全性,美國食品和藥物管理局(FDA)已經批準了兩種血液供體篩查檢測,用于檢測人類血漿中寨卡病毒RNA,包括Roche Molecular Systems, Inc.在2017年10月5日進行的cobas Zika Test和Grifols Diagnostic Solutions, Inc.在2018年7月5日進行的Procleix Zika Virus Assay。

診斷

僅依靠臨床癥狀很難診斷寨卡病毒感染,因為其他黃病毒如登革病毒、黃熱病毒也具有類似的特點。嚴格來說,寨卡的診斷需要通過個人最近的國際旅行史、癥狀和檢測結果的組合來確定。實驗室檢測包括初次寨卡感染時的血液、尿液或唾液的病毒RNA的PCR(聚合酶鏈反應)檢測以及癥狀出現一周以上后的血清抗體檢測。但后者尚未廣泛使用。雖然寨卡病毒感染后4天就可以檢測到針對ZIKV的IgM抗體,但由于ZIKV感染的臨床特點非特異性,病毒血癥較低以及與其他黃病毒(如登革病毒或黃熱病毒)的IgM抗體交叉反應,因此很難進行快速的血清學確認。

治療和預防

寨卡熱通常輕微的,不需要特殊治療。感染者應該充分休息,喝足夠的水,使用普通藥物如對乙酰氨基酚(撲熱息痛)可以緩解疼痛和發熱。如果癥狀惡化,患者應該尋求醫療建議。目前沒有針對寨卡的有效疫苗或抗病毒治療方法。

預防和控制側重于源頭檢測與管理以及蚊蟲媒介密度控制。干預蚊蟲媒介包括使用驅蚊劑或銷毀蚊子的有利生境來減少蚊子的數量。此外,防止蚊蟲叮咬的措施,如使用殺蟲劑、用衣物或蚊帳覆蓋大部分身體,以及清除蚊子繁殖的積水地,都非常重要。避免前往寨卡病毒流行地區,尤其是孕婦。首次出現寨卡熱癥狀的婦女應該至少推遲六個月懷孕。

參考文獻:

[1] Dick GW, Kitchen SF, et al. Zika virus. I. Isolations and serological specificity [J]. Trans R Soc Trop Med Hyg 1952;46:509-520.

[2] Smithburn KC. Neutralizing antibodies against certain recently isolated viruses in the sera of human beings residing in East Africa. J Immunol. 1952 Aug;69(2):223–34.

[3] Smithburn KC, Kerr JA, et al. Neutralizing antibodies against certain viruses in the sera of residents of India. J Immunol. 1954 Apr;72(4):248–57.

[4] Duffy MR, Chen T-H, Hancock WT, Powers AM. Zika virus outbreak on Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med. 2009;360:2536–43.

[5] Oehler E, Watrin L, Larre P, Leparc-Goffart I, Lastere S, Valour F. et al. Zika virus infection complicated by Guillain-Barré syndrome - case report, French Polynesia, December 2013. Euro Surveill. 2014;19:20720.