人類免疫缺陷病毒

人類免疫缺陷病毒(HIV)是一種屬于反轉錄病毒科,亞科正反轉錄病毒亞科的逆轉錄病毒。與其他正反轉錄病毒一樣,HIV在各種哺乳動物中引起慢性持續感染,如人類、馬、牛、羊、貓和靈長類動物。作為一種病原體,HIV通過攻擊和損害人體免疫系統而發揮作用。20世紀80年代初發現的艾滋病導致了隨后HIV的識別,逐漸在全球傳播開來。

分類

根據基因特征和病毒抗原的差異,HIV分為HIV-1和HIV-2兩種。

非人類靈長類動物中的HIV-1起源于猩猩病毒SIVcpz,它感染了喀麥隆南部的幾個黑猩猩社群。HIV-1的這個祖先可能通過血液傳播從黑猩猩傳播給人類獵人。HIV-1包含四個不同的譜系,包括M、N、O和P組。不同的跨物種傳播事件導致了不同的組別形成。

● M組:它是最早被發現的組別。M組影響了全球數百萬人,并在幾乎每個國家都有發現。作為一個主要的組別,M群體造成了全球艾滋病毒流行的大部分。在M組中,至少有九種不同的HIV-1亞型,包括A、B、C、D、F、G、H、J和K。此外,不同的亞型可以通過合并遺傳物質形成雜交病毒。這些產生的雜交病毒被稱為“循環重組形式”(CRFs)。

● N組:它的發現可以追溯到黑猩猩,出現在喀麥隆中南部的Dja森林附近。N組于1998年被鑒定出來,甚至比O組更不常見。到目前為止,全球報告的N組感染病例不超過20例,全部來自喀麥隆。

● O組:1990年發現,主要局限于喀麥隆、加蓬和鄰近國家,占全球1%以下的1型HIV感染。O組比M組要少得多。O組的直接來源仍然未知,因為沒有一種猿猴病毒與該組別特別密切相關。然而,與SIVcpzPts相比,O組與SIVcpzPtt的關系更為密切,表明O組起源于中西非,與其目前的分布一致。

● P組:2009年在法國的一名喀麥隆婦女中發現。現有的系統發育數據顯示,P組源自大猩猩。與O組一樣,P組來自中西非,與其目前的分布一致。

HIV-2是1986年在非洲西海岸附近發現的一種新菌株。HIV-2與最初的HIV-1菌株有明顯的區別。雖然它們幾乎擁有相同的基因組和非常相似的病理效應,但HIV-2只是HIV-1的遠親。有趣的是,HIV-2與導致家養獼猴免疫缺陷的猴免疫缺陷病毒(SIV)密切相關。人類免疫缺陷病毒(HIV-1)、人類免疫缺陷病毒(HIV-2)和猴免疫缺陷病毒(SIV)被認為共享一個共同的祖先,但HIV-2和SIV都表達了HIV-1缺少的額外病毒蛋白。與HIV-1相比,HIV-2的傳染性較低,病程進展較慢,導致死亡較少。HIV-2可以分為A-H組別。

結構

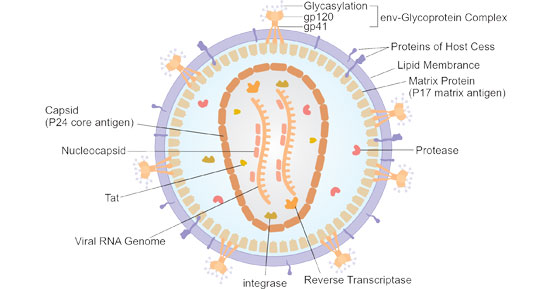

HIV通常呈球形,直徑約為120nm。病毒的外膜是一個雙層脂質包膜,來自寄主細胞,嵌有病毒蛋白gp120和gp41的尖峰。Gp41是一種跨膜蛋白。Gp120位于gp41的表面,并通過非共價相互作用與gp41結合。向內是由p17形成的球狀基質,它將由p24構成的半圓形衣殼保持在病毒顆粒的中心。在電子顯微鏡下,衣殼呈高電子密度。衣殼內含有病毒RNA基因組、酶(反轉錄酶、整合酶、蛋白酶)和寄主細胞的其他成分(如trnalys3,用作反轉錄的引物)。

圖1. 艾滋病病毒的結構圖(來自維基百科)

HIV的基因組由兩條相同的正鏈、單鏈RNA組成,每條RNA的長度約為9.2-9.8 kb。每條RNA的兩端都是長的末端重復序列(LTRs),其中包含控制病毒表達的順式調控序列。已經證實LTR具有啟動子、增強子和負調控區域。在LTR之間的閱讀框中含有九個基因,編碼對新病毒組裝至關重要的蛋白質。

圖2. HIV-1的基因組組織

表:HIV基因組閱讀框中的基因及其編碼蛋白

| 基因 | 片段 | 編碼蛋白 | 描述 |

|---|---|---|---|

| gag | Pr55Gag | 內部結構蛋白的前體。 | |

| P17 | Matrix protein (MA) | 內膜層的組成成分 | |

| P24 | Capsid protein (CA) | 形成錐形衣殼 | |

| P7 | Nucleocapsid protein (NP) | 參與核蛋白/RNA復合物的形成 | |

| P6 | 參與病毒顆粒的釋放 | ||

| pol | Pr160GagPol | 病毒酶的前體。 | |

| P51 | Reverse transcriptase | 與原病毒DNA中HIV RNA的轉錄有關 | |

| P32 | Integrase | 將原病毒DNA整合到宿主基因組中 | |

| P10 | Protease | P10切割Gag (Pr55)和Gag- pol (Pr160GagPol)前體蛋白,參與結構蛋白和病毒酶的釋放。 | |

| p15 (66) | RNase H | 在病毒RNA/DNA復制復合體中降解病毒RNA。 | |

| eve | PrGp160 | 包膜蛋白SU和TM的前體。它被細胞蛋白酶切割 | |

| gp120 | surface glycoprotein (SU) | 幫助病毒附著在目標細胞上 | |

| gp41 | Trasnmembrane protein (TM) | 作為gp120的錨定物。gp41介導病毒和細胞膜的融合 | |

| tat | p14 | transactivator protein | 病毒基因轉錄的激活劑。 |

| rev | p19 | RNA splicing regulator | P19調節非剪接和部分剪接的病毒mRNA的輸出。 |

| nef | p27 | negative regulating factor | 影響HIV的復制,增強病毒顆粒的傳染性,并參與靶細胞上CD4和靶細胞上HLA細胞的下調。 |

| vif | p23 | viral infectivity protein | 體內感染性病毒產生的關鍵 |

| vpr | p15 | virus protein r | 病毒顆粒的組成成分之一。它與p6相互作用,促進病毒感染并對細胞周期起作用。 |

致病機制

和所有病毒一樣,HIV無法自行復制。HIV必須感染含有CD4的靶細胞,如T輔助細胞、巨噬細胞、樹突狀細胞和星形膠質細胞。HIV最常通過性交或通過生殖器或結腸粘膜的血液傳播進入血液。病毒包膜上突出的gp120和gp41蛋白的先天條件使HIV能夠鎖定CD4 T細胞的CD4受體并進入細胞。

當gp120的C4結構與CD4分子結合時,CD4和gp120的構象發生改變,為gp120與細胞表面的共受體(如趨化因子受體5或CXCR4)結合提供了額外的位點。gp120與CD4和共受體的結合導致了gp120和gp41的構象變化。gp41的N端位于病毒膜上,由于其高的疏水性,形成一個插入靶細胞質膜的通道。細胞膜和病毒包膜最終完成融合。HIV基因組被釋放到宿主細胞內,然后利用宿主細胞的機制復制其新拷貝。后代病毒通過膜外分泌方式從宿主細胞中釋放出來。

疾病和癥狀

獲得性免疫缺陷綜合癥(AIDS),又稱為獲得性免疫缺陷綜合癥,是由HIV感染引起的免疫功能障礙而導致的全身性傳染病。一旦感染HIV,人體會更容易患上其他疾病。隨著免疫系統的減弱,患者更容易受到機會性感染的影響,如卡氏肉瘤肺炎、弓形蟲腦炎,以及一些不常見的癌癥如卡波西肉瘤。

從HIV感染到典型AIDS癥狀發作的整個過程可以分為三個階段:

● 急性感染期:

急性感染期通常稱為窗口期。窗口期的主要癥狀包括發熱、皮疹、淋巴結腫大、肌肉酸痛、疲勞、夜間盜汗、咽炎等。一些患者還可能出現急性頭痛、惡心、嘔吐、腹瀉。由于急性感染期的癥狀較輕,通常容易被忽視。

被HIV感染后的2至6周,血清學檢測可以幫助確定HIV抗體的存在,這是判斷是否感染HIV的標準。

● 潛伏期:

潛伏期是指從HIV感染開始到出現AIDS臨床癥狀和體征的時期。它持續數天到數周,之后個體會出現急性流感樣癥狀。然而,在這段短暫的疾病期后,個體可能長時間保持無癥狀狀態。在潛伏期內,感染AIDS的人可能不表現出任何臨床癥狀,但潛伏期并不是一個靜止期,更不是一個安全期,病毒在不斷傳播,具有強烈的破壞作用。

AIDS的平均潛伏期為2至10年,因此檢測和預防AIDS并不容易。研究表明,在潛伏期過后,50%的人會在8年內發展成AIDS。兒童的AIDS潛伏期較短,平均為12個月。

● AIDS前期:

AIDS前期是指潛伏期過后出現與AIDS有關的癥狀和體征,直到典型AIDS的發展。在這個階段,患者出現明顯的與AIDS有關的癥狀和體征,主要表現為頭部和頸部、腋下、腹股溝、頸后、耳前、頸后、股溝、頦下、耳后等淋巴結的持續性淋巴結腫大。

● 典型AIDS階段:

典型的AIDS階段由于免疫系統嚴重受損,易于發生各種致命的機會性感染和惡性腫瘤。隨著HIV對免疫系統的進一步破壞,更多的持續性癥狀,如能量和體重下降、發熱和盜汗、持續性酵母感染、皮膚疹或脫屑、盆腔炎、短期記憶喪失和嚴重的皰疹感染發生。

傳播途徑

HIV攜帶者和AIDS患者是AIDS的傳播源。HIV主要存在于感染源的體液中,如血液、精液、陰道分泌物、腦脊液、胸腔和腹腔積液、羊水、乳汁。日常接觸,如握手、擁抱、親吻、游泳、蚊蟲叮咬、共用餐具、咳嗽或打噴嚏,不會引起感染。以下是三種主要的傳播途徑:

● 性傳播:

HIV感染主要通過不安全的性接觸傳播。

● 血液傳播:

輸注HIV含有的血液或血液制品、共用注射毒品的針頭、不安全的紋身、性行為(通過性交或與體液接觸)、或母嬰傳播(通過母乳喂養)的方式,都可能導致HIV感染。

● 母嬰傳播:

懷孕的HIV感染婦女可能會在懷孕和分娩過程中將病毒傳播給胎兒,受感染的母親還可以通過母乳喂養將病毒傳播給哺乳兒童。

治療和預防

目前,世界上沒有治愈AIDS的方法,但適當的治療可以延緩癥狀的進展,因此應盡早檢測、診斷和治療AIDS。抗逆轉錄療法等治療可以使病毒保持在低水平,并幫助免疫系統正常運作。一些藥物可以干擾AIDS的自我復制,另一些藥物可以阻止病毒的遺傳物質進入免疫細胞。

不幸的是,尚無能夠預防HIV感染或延緩AIDS進展的有效HIV疫苗。切斷AIDS的傳播是預防和控制AIDS的重要途徑。并且預先暴露的預防措施可以降低高風險人群感染HIV的風險。

相關蛋白試劑

參考文獻:

[1] Luciw PA. Human immunodeficiency viruses and their replication. In: Fields BN, editor. Virology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1996. pp. 1881–1952.

[2] Gao F, Bailes E, et al. Origin of HIV-1 in the chimpanzee Pan troglodytes troglodytes. Nature. 1999;397:436–441.

[3] Sharp PM, Hahn BH. Origins of HIV and the AIDS pandemic. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011;1:a006841.